Ketika para pemimpin dunia bertemu di Glasgow, Skotlandia, untuk Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) 2021 pada November ini, isu perubahan iklim kembali menjadi sorotan.

Liputan media tentang perubahan iklim memainkan peran penting dalam membentuk narasi publik tentang krisis iklim. Dalam bukunya, Who Speaks for the Climate? Making Sense of Media Reporting on Climate Change, peneliti ilmu lingkungan Maxwell Boykoff mengamati bahwa “representasi media tentang persoalan perubahan iklim tidak diproduksi, dinegosiasikan, dan disebarluaskan secara seimbang dengan akses maupun sumber daya yang tidak merata.”

Misalnya, The Associated Press menerima kritik karena memotong foto aktivis iklim Uganda, Vanessa Nakate, dari foto bersama di Forum Ekonomi Dunia pada tahun 2020 demi memusatkan pandangan kepada empat aktivis muda kulit putih, termasuk Greta Thunberg.

Menanggapi kontroversi tersebut, Nakate mengamati bahwa pengalaman kecilnya adalah bagian persoalan yang lebih besar. Menurut dia, media-media arus utama jarang memberikan kesempatan kepada individu dari negara-negara yang menghadapi dampak terburuk perubahan iklim untuk menceritakan kisah mereka.

Salah satu bentuk media yang semakin populer adalah film dokumenter perubahan iklim. Film-film dokumenter ini menceritakan kisah-kisah yang kuat dengan cara yang menarik. Produk ini pun kerap menampilkan para selebritis yang bisa membawa perhatian publik ke isu-isu penting. Meskipun film-film ini menjangkau khalayak yang besar, ada beberapa penelitian yang mengkaji narasi yang mereka buat, dan bagaimana mereka melakukannya.

Menceritakan krisis iklim dalam film dokumenter

Riset yang kami lakukan memeriksa sepuluh film dokumenter perubahan iklim sejak dirilisnya film An Inconvenient Truth pada 2006. Film yang dibintangi mantan Wakil Presiden AS Al Gore ini meraih penghargaan Oscar – sekaligus salah satu film pembentuk genre dokumenter.

Untuk memahami bagaimana perubahan iklim dikisahkan dalam film dokumenter populer, kami memilih film yang berfokus pada krisis iklim. Beberapa kriterianya antara lain: film yang diproduksi dalam bahasa Inggris selama 2006 – 2019; film dirilis dalam bentuk yang memungkinkan penayangan massal di bioskop, saluran televisi, ataupun streaming platform populer seperti Netflix; serta film yang melihat perubahan iklim dalam skala global dan menggambarkan berbagai wilayah geografis.

Sebagian besar film dokumenter perubahan iklim yang kami pelajari memiliki pola serupa: narator sentral — yang biasanya berkulit putih dan laki-laki — belajar tentang perubahan iklim bersama pemirsa, lalu bertemu orang-orang di seluruh dunia.

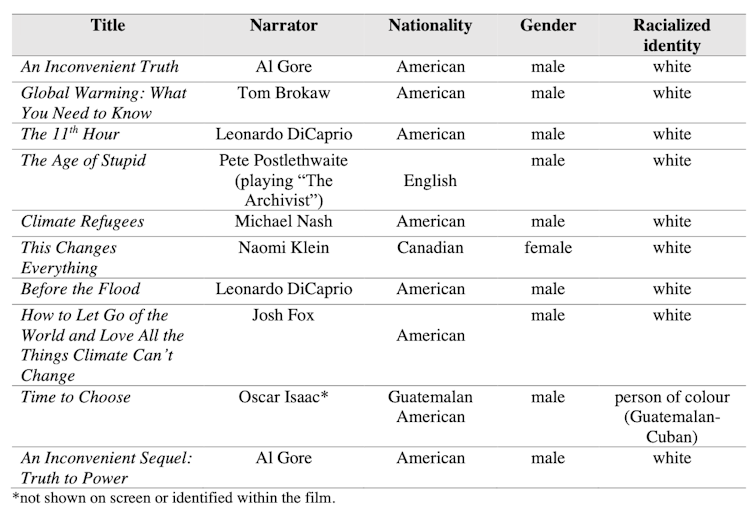

Dari sepuluh narator dalam film yang kami pelajari, hanya satu perempuan yang dapat ditemukan: Naomi Klein, di film This Changes Everything. Hanya satu film, yakni Time to Choose, yang dinarasikan oleh orang dari ras yang berbeda. Delapan dari sepuluh film dinarasikan oleh lelaki kulit putih dari Bumi belahan utara.

Film dokumenter pun jamak menampilkan konteks sains di balik perubahan iklim melalui wawancara pakar “global” yang dapat berbicara tentang dampaknya. Dari orang-orang yang sesuai dengan deskripsi ini, 75% pembicara adalah pria kulit putih (mereka mengutamakan orang-orang Amerika atau Inggris). Sementara, kurang dari satu persen pakar ilmiah non-lokal yang diwawancarai dalam film yang kami amati adalah wanita dari ras yang berbeda.

Sebaliknya, sekitar 76% dari mereka yang digambarkan sebagai “korban” perubahan iklim dalam film adalah orang-orang dari ras yang berbeda. Hal ini memang sudah diduga, sebagaimana dampak perubahan iklim yang dirasakan antarnegara tidak merata.

Komunitas kulit hitam, dan warga pribumi, serta orang kulit berwarna umumnya telah mengalami dampak terburuk dari perubahan iklim di Bumi bagian Utara dan Selatan.

Bagaimanapun, pola umum yang terbentuk dari dominasi para “ahli” kulit putih justru memperkuat hierarki ras dan gender dalam pengetahuan terkait perubahan iklim. Melalui film dokumenter, para ahli kulit putih Barat dibingkai sebagai golongan yang memahami perubahan iklim. Sedangkan solusi maupun pengetahuan pakar yang berasal dari kelompok lainnya justru terpinggirkan.

Perbedaan geografis dalam kacamata layar

Selain perkara pakar, kami juga menganalisis ketimpangan terkait wilayah mana yang ditampilkan di film dokumenter, dan bagaimana penggambaran daerah tersebut.

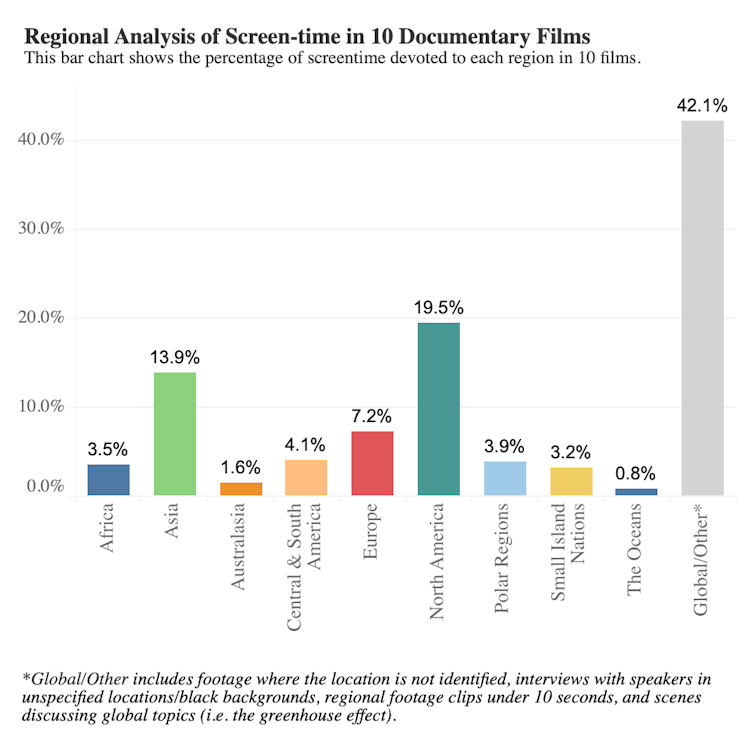

Di antara 10 film, kawasan Amerika Utara menerima waktu penayangan terbanyak dibandingkan wilayah geografis mana pun (19,5 persen), diikuti oleh Asia (13,9 persen) dan Eropa (7,2 persen).

Dalam film-film yang kami amati, tiga wilayah berulang kali digambarkan sebagai wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim: benua Afrika, wilayah kutub, dan negara-negara pulau kecil. Terlepas dari kerentanannya, kawasan ini justru mendapatkan kesempatan ditampilkan di film jauh lebih sedikit daripada wilayah lainnya.

Bukan hanya itu, ketika wilayah ini dibahas, sebagian besar rekaman berfokus pada dampak perubahan iklim atau bagaimana pengungsi iklim akan mempengaruhi bumi bagian utara. Hal ini berbeda dengan penggambaran negara seperti Amerika Serikat atau Cina, yang berfokus pada penyebab, dampak, dan solusi perubahan iklim yang diusulkan di masing-masing negara.

Rendahnya kesempatan bagi kawasan-kawasan rentan tampil di layar film justru memperkuat adanya stereotip sempit dari media yang menganggap perlindungan wilayah yang rentan sebagai sarana untuk melindungi negara-negara yang lebih kaya.

Stereotip sosial, penggambaran geografis yang tidak seimbang

Meskipun ilmu tentang perubahan iklim terbilang sudah mapan, cara pembuat film menunjukkan sains terkait hal tersebut dalam film dokumenter malah sering memperkuat stereotip sosial dan cakupan yang tidak seimbang dari wilayah geografis yang paling terdampak.

Beberapa film yang kami analisis memang melawan stereotip tersebut. Dokumenter This Changes Everything dan How to Let Go of the World and Love All the Things Climate Can’t Change memuat representasi yang cukup dari suara warga kulit hitam, pribumi, dan orang-orang kulit berwarna dari seluruh dunia. Keduanya amat kritis terhadap industri bahan bakar fosil dan kelambanan negara-negara barat terhadap perubahan iklim.

Contohnya, adegan seputar pembangkit listrik tenaga surya di wilayah warga Indian di kawasan khusus Cheyenne Utara dalam This Changes Everything, dan potret intim seorang pemimpin dalam pertarungan Pacific Climate Warriors melawan aktivitas terkait batu bara Australia di film How to Let Go. https://www.youtube.com/embed/IpuSt_ST4_U?wmode=transparent&start=0 ‘This Changes Everything’ trailer.

Melawan stereotip

Analisis film dokumenter yang kami lakukan ini turut mencakup studi perbandingan sejumlah representasi dari beragam regional di dunia.

Kami juga memperhatikan, film yang berfokus pada wilayah tertentu dan menampilkan kearifan lokal bisa memberikan perspektif kritis tentang perubahan iklim, sekaligus melawan ketidakseimbangan dan stereotip.

Salah satu contohnya adalah Qapirangajuq: Inuit Knowledge and Climate Change, sebuah film dokumenter berbahasa Inuktitut dengan subtitle berbahasa Inggris (atau Prancis), yang disutradarai oleh orang Inuit (Inuk) Zacharias Kunuk.

Film ini, misalnya, memberikan gambaran bagaimana kearifan lokal bangsa Inuit, ataupun pengetahuan lokal lainnya dapat menambah pengetahuan kita tentang perubahan iklim. Gambaran ini berguna untuk menandingi film dokumenter perubahan iklim populer yang kami teliti.

Saat perhatian dunia tengah beralih ke liputan media COP26 di Glasgow, penting bagi kita untuk mempertimbangkan suara siapa yang menjadi fokus perhatian, siapa yang dipinggirkan, dan siapa yang telah sepenuhnya dihapus dari bingkai narasi media tentang krisis iklim.

Artikel ini adalah bagian dari liputan The Conversation tentang COP 26, konferensi iklim Glasgow, oleh para ahli dari seluruh dunia.

_Di tengah gelombang berita dan cerita iklim yang meningkat, The Conversation hadir untuk menjernihkan suasana dan memastikan Anda mendapatkan informasi yang dapat dipercaya.

Rachel Noorajavi menerjemahkan artikel ini dari bahasa Inggris.

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.