Sudah ada banyak literatur tentang psikologi di balik perdebatan online, dari riset tentang teks versus suara, bagaimana orang bisa menjadi troll di internet, sampai panduan bagaimana caranya berargumentasi dengan baik. Tapi ada faktor lain yang kerap dilupakan: desain media sosial itu sendiri.

Saya dan beberapa kolega mendalami bagaimana desain medsos mempengaruhi perselisihan online, dan sebaliknya, bagaimana caranya mendesainnya untuk menumbuhkan perdebatan yang konstruktif.

Kami menyurvei dan mewawancarai 257 orang tentang pengalaman mereka terlibat perdebatan online dan bagaimana desain medsos yang baik bisa memperbaiki suasana. Kami menanyakan fitur-fitur mana saja dari 10 platform medsos yang mempermudah maupun mempersulit keterlibatan dalam perdebatan online, dan kenapa. (Saya ingin jujur terlebih dahulu: saya menerima pendanaan riset dari Facebook.)

Yang kami temukan, orang-orang seringkali menghindari diskusi online terkait topik-topik yang menantang karena takut mengganggu hubungan mereka. Dan ketika membicarakan perselisihan, karakternya tak selalu sama di tiap medsos. Orang-orang bisa menghabiskan banyak waktu di suatu situs medsos dan tak melibatkan diri dalam perdebatan (misalnya Youtube) atau sama sekali tak bisa menghindar dari perdebatan di beberapa platform tertentu (misalnya Facebook dan WhatsApp).

Berikut adalah hal-hal yang responden kami ceritakan terkait pengalaman mereka memakai Facebook, WhatsApp, dan Youtube, yang merupakan tempat paling banyak sekaligus paling sedikit terjadi perdebatan online.

Sebanyak 70% dari partisipan kami pernah terlibat perdebatan melalui Facebook, dan banyak dari mereka mengungkapkan pengalaman yang negatif. Orang-orang mengatakan mereka merasa sulit membuka diri karena selalu ada audiens: teman-teman mereka di Facebook.

Seorang partisipan berbicara tentang Facebook, “Terkadang kita tidak mengakui kegagalan kita karena selalu ada orang yang melihat.” Perselisihan memicu perkelahian besar yang melibatkan audiens yang lebih luas, ketimbang dua atau lebih orang yang mencoba memberikan pandangan mereka untuk mencari jalan tengah.

Orang-orang juga mengatakan cara Facebook mendesain fitur komentar mencegah interaksi yang bermakna, karena banyak komentar yang tersembunyi secara otomatis dan diperpendek. Ini kemudian mencegah orang-orang untuk melihat konten dan berpartisipasi dalam diskusi.

Kontras dengan itu, para responden mengatakan bahwa berdebat melalui platform pesan pribadi seperti WhatsApp membuat mereka “bisa jujur dan menjalin obrolan yang jujur.” Platform ini menjadi tempat populer untuk perdebatan online, dengan 76% partisipan kita mengatakan bahwa mereka pernah berdebat di sana.

Pengorganisasian pesannya juga membuat orang bisa “fokus ke diskusi yang sedang berjalan.” Dan, berbeda dengan pengalaman melakukan obrolan tatap muka, seseorang yang menerima pesan di WhatsApp bisa memilih kapan mereka akan membalasnya. Menurut para responden, hal ini membantu dialog online karena mereka jadi punya lebih banyak waktu untuk memikirkan respons mereka dan melangkah mundur sesaat dari tensi emosional ketika dalam situasi tersebut. Namun, hal ini terkadang membuat mereka terlalu lama membalas pesan sehingga beberapa orang mengatakan bahwa mereka merasa diabaikan.

Secara umum, partisipan kami merasa privasi yang mereka dapat di WhatsApp penting untuk mewujudkan keterbukaan diri dan menjadi otentik di ruang maya, dan jauh lebih banyak lagi orang sepakat bahwa mereka bisa membicarakan topik kontroversial melalui platform pribadi ketimbang yang publik seperti Facebook.

YouTube

Sangat sedikit orang melaporkan bahwa mereka terlibat perdebatan di Youtube, dan opini mereka terkait YouTube bergantung dengan fitur mana yang mereka pakai. Ketika memakai fitur komentar, orang mengatakan bahwa mereka “bisa menulis sesuatu yang kontroversial tanpa ada orang yang akan membalasnya”, sehingga “terasa seperti hanya memberikan review ketimbang menjalin obrolan.” Para pengguna merasa mereka bisa terlibat perdebatan dalam kolom chat saat video live berlangsung, dengan catatan bahwa kanal tersebut tidak sedang memoderatori diskusi.

Berbeda dengan Facebook dan WhatsApp, YouTube cenderung fokus ke konten video. Para penggunanya suka dengan kenyataan bahwa “mereka bisa fokus ke satu video tertentu, tanpa harus membela suatu isu secara keseluruhan,” dan bahwa “orang bisa membuat video panjang untuk benar-benar menjelaskan sesuatu.” Mereka juga suka bahwa video mampu memfasilitasi lebih banyak isyarat sosial ketimbang interaksi online pada umumnya, mengingat kita “bisa melihat ekspresi wajah seseorang dalam video yang mereka produksi.”

Proses moderasi di seantero platform YouTube menuai respons yang beragam. Beberapa orang merasa mereka bisa “bebas berkomentar tanpa persekusi” sementara yang lain mengatakan bahwa beberapa video yang dihapus sesuai kebijakan YouTube “biasanya disebabkan alasan yang konyol atau tidak masuk akal.” Orang-orang juga merasa bahwa ketika kreator memoderatori kolom komentar mereka dan “langsung menyaring hal-hal yang mereka tidak suka,” hal ini dapat mencegah pengguna menjalin diskusi terkait topik-topik menantang.

Mendesain ulang media sosial demi perdebatan yang lebih baik

Kami menanyakan partisipan tentang bagaimana beberapa usulan rancangan interaksi bisa memperbaiki pengalaman mereka saat berdebat di internet. Kami menunjukkan panel gambar yang menjelaskan fitur-fitur yang bisa ditambahkan ke platform medsos, seperti kemampuan untuk menghapus konten provokatif, memblokir pengguna yang merusak percakapan, dan memakai emoji untuk menyampaikan emosi dalam teks.

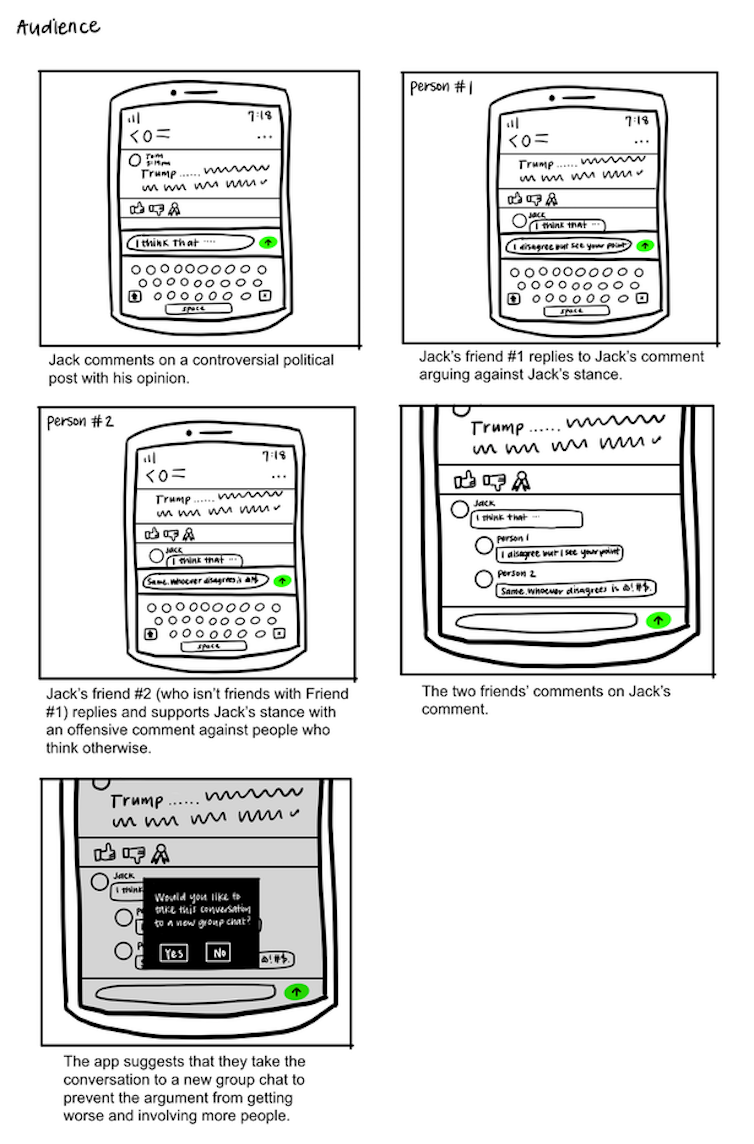

Orang-orang juga bersemangat terkait suatu proses intervensi yang membantu pengguna “berganti kanal” dari suatu ruang online publik ke ruang yang privat. Ini melibatkan suatu aplikasi yang dapat melakukan intervensi dalam suatu argumen di unggahan publik, kemudian menyarankan penggunanya berpindah ke obrolan privat. Satu orang mengatakan bahwa “dengan cara ini, orang tidak akan terganggu dan dipaksa terlibat dalam suatu diskusi online yang tak benar-benar melibatkan mereka.” Ada responden lain yang mengatakan, “ini akan membantu orang menghindari rasa malu akibat berdebat di ruang publik.”

Intervensi, tapi dengan hati-hati

Secara umum, orang-orang yang kami wawancarai merasa optimis secara hati-hati terkait potensi bahwa desain yang baik bisa memperbaiki nuansa perdebatan online. Mereka berharap bahwa desain bisa membantu mereka menemukan kesamaan dan jalan tengah dengan orang lain di internet.

Meski demikian, orang-orang juga cukup waspada akan potensi teknologi untuk justru berujung menganggu ketika terjadi suatu interaksi antarpengguna yang sensitif. Misalnya, suatu intervensi yang berniatan baik namun naif bisa saja menjadi bumerang dan terasa “menyeramkan” atau “berlebihan.” Salah satu intervensi kami melibatkan pemaksaan suatu periode jeda sementara (timeout) selama 30 detik. Ini dirancang untuk memberikan waktu agar pengguna bisa menenagkan diri. Namun, para responsen kami merasa ini justru bisa membuat orang lebih frustrasi dan makin merusak perdebatan.

Pengembang media sosial bisa mengambil langkah untuk membina perdebatan konstruktif di ruang maya melalui desain. Tapi, temuan kami menyiratkan bahwa proses desain tersebut perlu mempertimbangkan bagaimana intervensi-intervensi yang diberikan justru bisa menjadi bumerang, menganggu, atau bahkan konsekuensi lain bagi para pengguna.

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.