Kuliah, magang, dan bekerja membuat Winda (20) tak punya waktu untuk menjalin hubungan romantis dengan seseorang. Waktunya serasa habis untuk mengejar mimpinya bisa sekolah tinggi. Selagi masih muda.

Mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Teknologi Yogyakarta ini, masih menikmati situasinya saat ini. Hidup melajang dan tak ada rencana menikah dalam waktu dekat.

Soal menikah, perempuan Gen Z asal Jambi itu, bukannya tak ada tekanan. Saat Ia berada di kampung halamannya, desakan menikah itu sudah berdatangan. Terutama berasal dari tetangga sekitar yang masih kental kultur patriarki.

Sebagaimana pernyataan Kamla Bhasin, aktivis perempuan India yang menulis dalam bukunya berjudul ‘What is Patriarchy?’ Patriarki ini mencirikan sebuah sistem dimana perempuan masih tersubordinasi dalam sejumlah cara termasuk, dia dikontrol. Dalam hal ini ‘harus cepat menikah’.

Lingkungan sekitar Winda sering berkomentar, ‘Kenapa tak cepat menikah? Padahal teman-teman sebayanya sudah pada menikah? Bahkan sudah punya anak!’ Perempuan seolah diposisikan punya “masa kadaluarsa” saja, karena harus menikah di rentang usia tertentu. Kalau gak, berarti dia “gak laku”.

Hal itu jugalah yang membuat Winda, jadi enggan pulang kampung. Dia tidak ingin ditanya-tanya soal pilihannya untuk tidak cepat menikah. Sebab, dia punya prioritas yang saat ini dikejar: pendidikan.

Baca Juga: Memilih untuk Tidak Menikah Bukanlah Kegagalan Bagi Perempuan

“Aku punya target sekitaran yang memang aku sudah menyelesaikan S1, aku sudah merasakan kerja, aku sudah menyelesaikan S2. Pokoknya aku harus S2 baru mulai kepikiran saatnya aku mencari hal-hal yang berbau cinta (menikah),” ucap Winda kepada Konde.co, Minggu (17/3/2024).

Selain impiannya untuk sekolah tinggi, Winda sebetulnya punya alasan yang lebih personal kenapa ogah nikah cepat. Dia punya trauma soal hubungan pernikahan di keluarganya.

Orang tuanya bercerai ketika Winda masih duduk di bangku SMP. Sebagai anak sulung, dia cukup mengetahui dan mengalami pengalaman yang traumatis dari rumah tangga orang tuanya itu.

“Aku pernah menjadi anak broken home. Dari fase itu aku mikir ternyata secara nggak sadar aku punya ketakutan tersendiri buat nikah,” ujar Winda.

Situasi tersebut tak hanya membuat Winda enggan untuk menikah, tetapi juga merasa tidak percaya diri setiap dekat untuk menjalin hubungan dengan seseorang.

Dia takut jika kelak memiliki hubungan romantis, pasangannya nanti tidak benar-benar bisa menerima latar belakang keluarganya. Pernah suatu kali Winda dekat dengan seseorang, tapi hubungannya tak sampai berlanjut berpacaran karena bayang-bayang trauma itu.

Baca Juga: Suami Palsukan Akta Cerai untuk Nikah Lagi, Bisakah Diproses Hukum?

Sementara itu, perempuan Gen Z yang kini jadi dosen di salah satu universitas swasta di Lampung, Elsi (26), mengaku masih ingin mengejar karir. Dia fokus untuk mengajar, berkuliah, dan mengerjakan tugas-tugas akademik sehingga tak ada niatan untuk sekadar menjalin hubungan pacaran. Apalagi, menikah.

“Aku memang punya target untuk sekarang, nggak tahu nanti seiring berjalannya waktu. Aku fokus ke karierku dan pendidikanku, fokusku bukan ke percintaan,” ujar Elsi.

Di usianya itu, Elsi sebetulnya sudah cukup bosan mendengar pertanyaan “kapan nikah?” dari orang-orang di sekitar. Teman-temannya sudah banyak yang menikah.

“Orang itu nanya (kapan nikah) atas dasar apa sih? Dan juga planning diri aku sendiri bukan itu. Targetku sekarang bukan itu. Tapi orang-orang itu kayak menggebu-gebu gitu untuk cepat (menikah),” tambahnya.

Lain halnya dengan Winda yang ada persoalan dengan isu trauma keluarga, Elsi banyak melihat hubungan toksik yang datang dari lingkaran pertemanannya. Mereka tak sedikit yang terjebak dalam ‘lingkaran setan’ hubungan toksik dan sulit lepas.

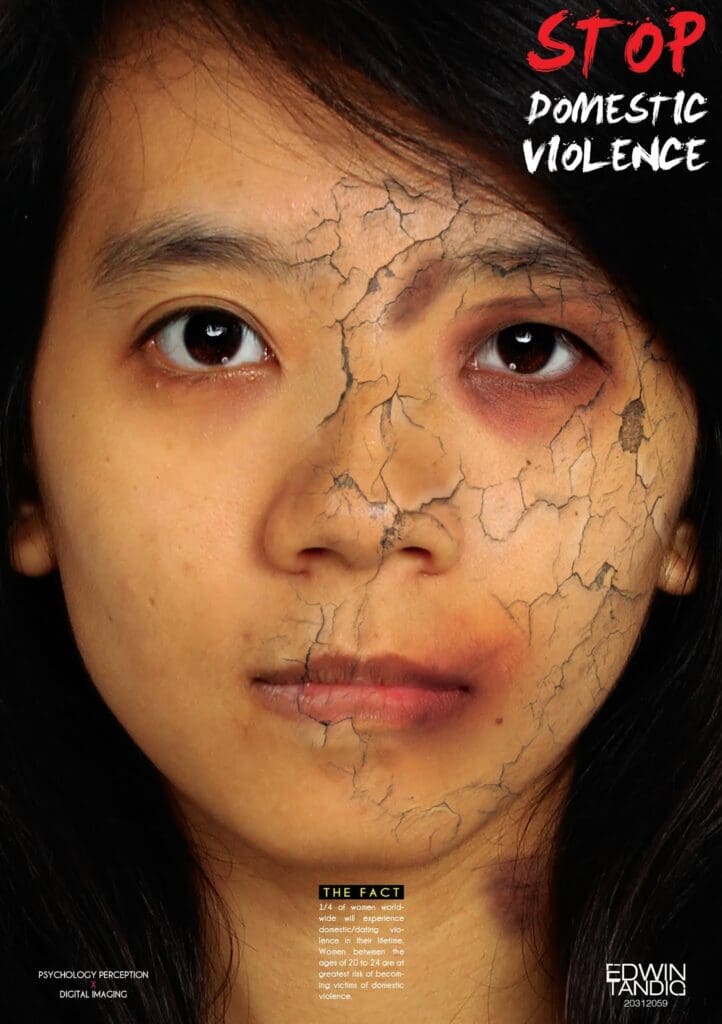

Dia juga banyak melihat teman-temannya yang memilih menikah muda berakhir bercerai. Ketidakmampuan memenuhi finansial menjadi faktor utamanya. Temannya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan terjebak dalam relasi toksik.

“Temanku sendiri mengalami KDRT. Dia suka curhat ke aku sampai dia mau bunuh diri. Tapi aku nggak bisa (cegah), ya aku kasih saran setahuku aja,” ujar Elsi.

Baca Juga: Ini Fenomena Waithood, Perempuan Tunda Menikah karena Beban Sandwich Generation dan Trauma

Cerita tersebut secara tidak langsung membuat Elsi takut menikah. Kenyataan bahwa ia telah susah payah membangun karier, mengejar pendidikan setinggi mungkin, tetapi harus mengalami pernikahan yang tidak diinginkan. Hal tersebut terus menghantui pikiran Elsi.

Itu tak dipungkiri, bikin Elsi makin tak ingin menjalin hubungan serius pernikahan dalam waktu dekat.

“Aku belum bisa mengelola emosi. Aku juga ada ketakutan nantinya aku belum bisa satu frekuensi dalam pernikahan itu. Takutnya itu malah jadi bumerang,” tambahnya.

Cerita Winda dan Elsi, adalah dua dari sekian banyak perempuan terutama generasi Z yang enggan cepat-cepat menikah. Meskipun, secara syarat usia mereka sudah legal untuk menikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu di atas 19 tahun.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan di Indonesia cenderung menurun selama tiga tahun terakhir. Pada 2021, angka pernikahan mencapai 1,74 juta. Pada 2022, angkanya menurun menjadi 1,70 juta. Terbaru, angka pernikahan menurun drastis menjadi 1,58 juta.

Jika laporan BPS itu direntangkan dalam 10 tahun terakhir, angka pernikahan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 28,63% atau menyusut 632.791. Tahun 2023 jadi rekor tertinggi dengan angka pernikahan terendah di Indonesia yaitu 1,5 juta.

Ada Pergeseran Paradigma Pernikahan

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia, Mike Verawati menyebut ada keterkaitan antara pendidikan seseorang dengan pergeseran paradigma pernikahan. Lulusan pendidikan tinggi S1 biasanya pada rentang usia 20-24 tahun. Usia tersebut juga termasuk ideal menikah sesuai anjuran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Menurutnya, generasi muda sekarang lebih memprioritaskan kerja, menggapai cita-cita, dan mengejar ambisi ketimbang membangun rumah tangga bersama pasangan. Pergeseran paradigma ini membuat pernikahan sudah tidak lagi menjadi prioritas hidup bagi sebagian orang.

“Bisa jadi ini juga bagian dari kompleksitas kehidupan di Indonesia, bahwa berkeluarga itu nggak sekadar memutuskan untuk hidup bersama,” ujar Mike saat dihubungi Konde.co pada Senin (18/3/2024).

Pernikahan bukan sekadar menyatukan hidup antara pasangan saja. Ada konsekuensi apabila nantinya punya anak, tabungan, dan lain sebagainya. Pemenuhan akan ekonomi membuat seseorang berpikir ulang. Belum lagi soal tolak ukur kesuksesan yang juga berbeda dari generasi sebelumnya.

“Mungkin kalau dulu orang melihat orang sudah sekolah, sudah menikah, sudah punya anak itu dinilai sebuah pencapaian. Tetapi sekarang sudah berubah ya, sudah bergeser. Jadi pencapaian hidup seseorang itu dilihat dari kariernya,” tambahnya.

Baca Juga: Tentang Childless: Mendengar Pengalaman Perempuan yang Hidup Tanpa Anak

Sejak merantau ke Yogyakarta, Elsi berambisi mengejar pendidikan sampai gelar doktor. Ia bercita-cita menjadi dosen. Setidaknya, Elsi tak ada rencana menikah sampai lima tahun ke depan.

Di satu sisi, Elsi merasa belum siap secara fisik dan mental. Apa yang sedang dikerjakannya benar-benar menyita waktu. Laki-laki yang sempat dekat dengannya perlahan menjauh karena Elsi tak kunjung membalas pesan. Ia seolah tak mau mengerti kesibukan Elsi.

“Aku itu tipe orang yang bukan ngabarin-ngabarin gitu. Mungkin dia menganggap aku ini cuek atau apa. Jadi seiring berjalannya waktu, ya sudah hilang. Akunya nggak menjurus ke sana (pacaran/menikah), tapi dia mikir ke sana,” ujar Elsi.

Yuk, Hargai Pilihan Menikah Perempuan

Perempuan berhak menentukan pilihannya. Termasuk kaitannya dengan pernikahan. Mau nikah atau enggak. Mau cepat atau lambat. Perempuan punya kuasa menentukan hidupnya. Tanpa tekanan dan paksaan.

Ester Lianawati dalam bukunya ‘Ada Serigala Betina dalam Diri Setiap Perempuan’ (2020) mengatakan bahwa perempuan tidak tertekan oleh kelajangannya, tapi tertekan oleh pandangan dan perlakuan orang-orang disekitarnya terkait kelajangan mereka.

Itulah yang dialami oleh Winda dan Elsi. Masyarakat masih tidak bisa menerima bahwa perempuan lajang terutama perempuan, bisa sepenuhnya bahagia dengan status lajang mereka. Mereka juga berhak menentukan timeline hidupnya seperti dalam hal pernikahan.

Kaitannya dengan angka penurunan tren pernikahan di Indonesia, Mike menyebut, seharusnya itu tidak menjadi masalah seperti di beberapa negara di dunia lainnya.

Sebab, fenomena ini tidak membuat Indonesia kehilangan jumlah penduduk secara drastis.

Baca Juga: ‘Kapan Nikah? Berapa Anaknya?’: Pertanyaan Basa-Basi Ini Bisa Jadi Stigma Buat Kamu

Dikutip dari CNBC misalnya, Amerika Serikat mengalami angka pernikahan sampai 60% pada 2023 dibandingkan dengan era 1970-an. Sedangkan, Tiongkok juga mengalami angka pernikahan terendah sepanjang sejarah pada 2022. Di saat yang sama angka kelahirannya minim.

Ada negara-negara Asia lainnya seperti Jepang dan Korea Selatan. Mereka mengalami penurunan angka pernikahan pada kelompok usia 25-30 tahun yaitu 59,5% pada 2012 menjadi 36,1% pada 2022.

Mike mencontohkan juga yang terjadi di negara Eropa. Dimana angka pernikahan pun menurun dan menyebabkan persoalan.

“Saat ini Indonesia belum sampai pada sebuah problem negara seperti di Eropa. Kita nggak bisa membandingkan dengan Eropa karena sungguh sangat jauh sekali dengan Indonesia. Jadi angka penurunan ini belum terlalu signifikan untuk dikatakan sebagai sebuah masalah,” ujar Mike.

Meski begitu, Mike menyebutkan, Indonesia justru punya masalah yang jauh lebih besar dibanding turunnya angka pernikahan. Misalnya, persiapan demografi yang tidak efektif, perkawinan anak, perbaikan infrastruktur, daya beli masyarakat yang sulit, inflasi, dan masih banyak lagi.

Baca Juga: Film ‘The Worst Person in the World’: Tak Harus Menikah dan Punya Anak Untuk Disebut Sebagai Perempuan

Meski dalam UU Perkawinan terbaru disebutkan batas usia minimal menikah, nyatanya perkawinan anak masih marak terjadi. Menurut UNICEF, Indonesia masih termasuk negara dengan urutan keempat dengan pernikahan anak perempuan yang cukup tinggi pada 2023 mencapai 25,53 juta jiwa.

Padahal, pernikahan anak justru memberikan dampak yang buruk. Anak kehilangan haknya untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Waktunya bermain dengan teman-teman juga terenggut. Pernikahan anak juga berpotensi membuat KDRT, perceraian, dan angka kematian ibu meningkat.

Jadi, turunnya angka pernikahan di Indonesia justru menunjukkan kesadaran akan rumit dan kompleksnya membangun bahtera rumah tangga. Ada berbagai pertimbangan yang harus dipikirkan dan didiskusikan sebelum menikah. Bisa jadi hal ini tak dianggap penting oleh generasi sebelumnya yang bisa secara cepat memutuskan untuk menikah.

“Ini membuktikan proses berelasi dan pengambilan keputusan sekarang lebih panjang dibandingkan ibu bapak kita dulu. Mungkin dalam waktu dekat bisa langsung memutuskan untuk kawin. Tapi sekarang nggak bisa, kecuali dalam kasus tertentu,” ujar Mike.

Baca Juga: Tak Semua Perempuan Menikah Harus Punya Anak; Yang Penting Happy

Sepakat dengan Mike, Elsi juga menilai tiap perempuan punya pilihannya masing-masing dalam hal pernikahan. Tak hanya sekadar faktor usia, tapi juga ada faktor ekonomi, mental, dan lain sebagainya. Hal ini agar pernikahan berjalan sesuai yang diinginkan dan tidak membebani satu sama lain.

Jadi, yuk hargai pilihan perempuan. Kondisi tiap orang bisa beda-beda.

“Saya juga belum selesai, belum siap untuk kebutuhan diri saya. Tapi kenapa saya mau berdua dengan pasangan saya?” pungkasnya.